[고전의 향기 229]월송정(越松亭) 숲 속의 대나무 다락

복더위가 한창이라 연일 폭염주의보가 내린다. 그렇잖아도 번잡한 홍진(紅塵) 속에서 게다가 폭염이라니. 이 일 저 일에다 글 빚에 쪼들려 남들 다 가는 피서도 못 간 채 책상머리에 앉았노라면 가슴이 답답하고 맥이 빠진다. 늘 대하느니 딱딱한 한문책이라 별 수 없이 고인(古人)들의 피서를 찾아 책장을 뒤적이다가, 월송정 숲 속에 대나무 다락을 덩그렇게 만들어 놓고 그 위에서 유유자적하는 피서 모습 하나를 찾았다. 이 시원한 광경을 상상해 보고, 더위가 침노할 수 없는 사통팔달의 시원한 누각을 마음속에 지으라는 가르침까지 들어보자.

갑오년 여름 내가 달촌(達村)에서 화오촌(花塢村)의 전에 우거(寓居)하던 집으로 이주하였는데, 집이 비좁고 낮아 드나들 때마다 늘 천정에 머리를 부딪치곤 하였다. 때는 복더위가 한창이라 마치 뜨거운 화로 속에 있는 것 같았고, 모기와 파리까지 귀찮게 달려들어 견딜 수 없이 괴로웠다. 이웃집에 사는 이우열(李友說)이란 사람과 피서할 방도를 강구한 끝에 월송정 숲 속에 높은 다락을 매달기로 하였다.

다락은, 기둥이 모두 넷인데 셋은 그 곳에 서 있는 소나무를 그대로 이용하고 하나는 나무를 따로 세웠으며, 가로목 역시 넷을 걸친 다음 그 위에는 대나무를 깔았다. 그 너비는 수십 명이 앉을 만하고 사방에는 모두 대나무를 엮어 난간을 둘렀으니, 떨어질 위험을 방비하기 위해서이다. 다락 왼편에 긴 다리를 만들되 나무로 지탱하고 잔디를 깔았으니, 오르내리기에 편하게 하기 위해서이다.

다락이 이루어지자 이웃 노인들과 함께 보리로 빚은 술을 마시며 축하하였다. 이로부터 식사며 기거, 좌와(坐臥), 잠자리를 날마다 여기서 하였는데, 언제나 솔바람이 서늘하게 불고 그 시원한 기운이 뼛속에 스며들어 아무리 드센 더위도 기승을 부리지 못하고 모기와 파리 따위도 감히 근접하지 못하였다. 그리하여 표연히 바람을 타고 하늘 높이 오르는 듯한 흥취가 일기에, 내가 몹시 기쁘고 즐거워 생각하기를,

“저 악양루(岳陽樓)와 황학루(黃鶴樓)는 크다면 크고 제운루(齊雲樓)와 낙성루(落星樓)는 높다면 높다 하겠다. 그러나 그 건물의 굉대함과 단청의 현란함은 많은 공인(工人)들의 기술을 모은 것으로 하루아침에 지어진 것이 아니니, 어찌 번거롭게 남의 힘을 빌리지 않고 쉽게 이루어진 나의 다락만 하겠으며, 검소하고 질박하여 화려한 꾸밈새가 없으면서 소쇄(瀟灑)하고 빼어난 나의 다락만 하겠는가.”

하였다. 이렇게 입으로 주절대다가 배를 드러낸 채 난간에 기대어 깜빡 잠이 들었는데, 꿈속에 홀연히 푸른 옷을 입은 한 노인이 정중하게 읍을 하고 다가와 말하기를,

“그대의 대나무 다락은 비록 좋으나 그대의 안색은 쾌활하지 못한 듯하니, 무슨 까닭인가. 진흙탕에 떨어진 사람의 입장에서 보면 땅 위 한 자 남짓한 곳이라도 좋게 느껴질 것이고, 땅 위 한 자 남짓한 곳에 있는 사람의 입장에서 보면 그대의 다락이 한층 좋게 느껴질 것이다. 그러나 가령 천상(天上)에 있는 사람이 내려다본다면 그대의 다락이나 땅 위 한 자 남짓한 곳이나 모두 진흙탕과 다름이 없을 것이다. 그대는 한갓 이 다락이 좋은 줄만 알고 천상의 사람이 내려다보면 진흙탕과 같은 줄은 알지 못하니, 이는 참으로 작은 것에 얽매어 큰 것에 어둡기 때문이다. 내 그대가 초연히 티끌세상의 구덩이 밖으로 뛰쳐나가지 못함을 알겠으니, 슬프다. 그대의 가슴 속에는 하늘도 있고 땅도 있고 태허공도 있어 누각을 높이 세울 수도 있고 창문을 활짝 틔울 수도 있으며, 그 후련하기로 말하면 온 천하를 한 눈에 담을 수 있고 그 높기로 말하면 천인(天人)과 마주 읍할 수 있을 것이다. 이 누각은 마음으로 애써 설계할 것도 없고, 좋은 목수의 솜씨를 기다리지도 않고 잠깐 사이에 세울 수 있는데 등림(登臨)하는 즐거움이 이 다락에 비길 바가 아니며, 소박하고 청절(淸絶)함은 말할 것도 없고 인사(人事)의 득실과 영욕, 희비와 우락(憂樂) 또한 모두 태허공 가운데 구름과 안개처럼 흩어져 사라질 것이다. 그런데 그대는 이러한 누각을 짓기를 도모하지 않고 한갓 이 다락에서 즐거워하고 있는가.”하였다.

내가 그의 말을 기이하게 여겼으나 미처 대답하기도 전에 하품을 하고 기지개를 켜면서 잠에서 깨니, 솔 그늘만 쓸쓸할 뿐 인적은 없는데 산에 석양이 지고 맑은 이슬이 옷을 적시고 있었다. 이에 일어나 탄식하기를, “어쩌면 월송정의 신령이 내게 가르침을 내린 것이리라.” 하고, 이를 기록하여 <죽붕기(竹棚記)>로 삼노라.

[甲午夏, 余自達村, 移寓於花塢舊主人家; 家隘而低, 出入常打頂. 時當伏熱, 如在紅爐中, 蚊虻蠅蚋, 又從而撲嘬之, 殆不堪其苦. 與隣居李生友說謀所以逃暑, 遂結棚於越松之樹間; 柱凡四, 三架松, 一豎木, 橫又四, 而鋪其上以竹, 可坐數十人, 四旁皆縛竹爲欄, 備其危也. 作長橋於棚之左, 撑木而藉莎草, 便上下也. 棚成而與鄰叟酌麥酒相賀, 自是飮食起居, 坐臥寢睡, 無日不於是焉. 每松響泠然, 爽氣逼骨, 炎神弭節而不敢肆, 蚊蚋遠避而不敢近, 飄然有馭風遐擧之想. 余甚快而樂之, 以爲“彼岳陽黃鶴, 壯則壯矣, 齊雲落星, 高則高矣, 然其棟宇之寵侈, 丹雘之眩耀, 集衆工之技, 而非經營於一夕者也. 豈若吾棚之不煩人力, 不日而成者乎! 豈若吾棚之儉素朴略, 不假華飾而瀟灑絶特者乎!” 諄諄語口, 遂坦腹倚欄而睡, 忽有靑衣一老人拱揖而前曰: “子之棚, 雖曰樂矣, 而子之色, 若有未快活者, 何哉? 蓋自其墮泥塗而觀之, 則去地尺餘, 亦快矣; 自其去地尺餘而觀之, 則子之棚, 尤快矣; 如使在天上者視之, 則子之棚, 與去地尺餘, 皆無間於泥塗矣. 子徒知此棚之快, 而不知天上之人視之如泥塗, 良由局於小而昧其大. 吾知子之難乎超然於塵臼之外也, 悲夫! 抑子之胸中, 有天焉, 有地焉, 有太空焉, 樓閣可以高起, 戶牖可以敞開; 語其快則八荒可以藏眼, 語其高則天人可以相揖. 此則不費心匠之經營, 不待般陲之效技, 可建於一須臾之間, 而登臨之樂, 非此棚比也. 朴素淸絶, 固不足論, 而人事之得喪榮辱, 憂喜歡戚, 亦莫不雲消霧散於太空之中矣; 子何不此之圖, 而徒樂於是耶?” 余奇其說而未及應, 欠伸而覺, 松陰悄然, 了無人迹, 斜陽下山, 淸露滴衣而已. 起而嘆曰: “豈越松之神誨余者歟!” 遂錄以爲竹棚記.]

- 이산해(李山海),〈죽붕기(竹棚記)〉,《아계유고(鵝溪遺稾)》

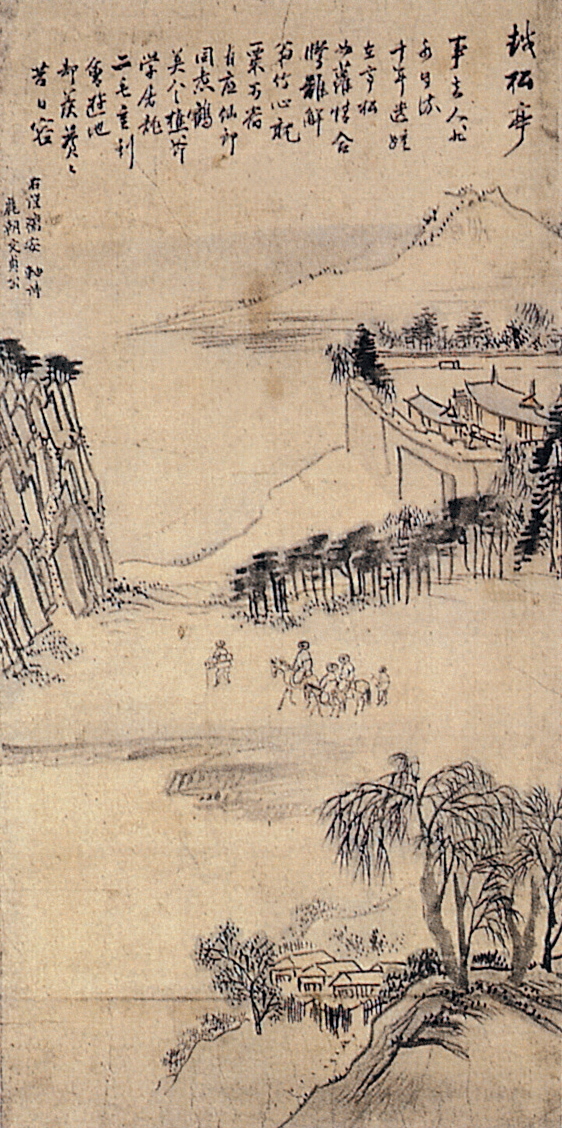

▶ 허필(許佖1709~1761)의 관동팔경도병(關東八景圖屛) 8폭 중 월송정(越松亭)

우리 땅 우리 진경(국립중앙박물관) 도록 중에서 인용 (원본은 선문대학교박물관 소장)

아계(鵝溪) 이산해(李山海 1539~1609)가 임진왜란 때 경상도 평해(平海)로 귀양 가 있을 때 지은 글이다.

평해의 월송정은 지금도 우거진 솔숲이 좋고 탁 트인 해변의 경관이 아름답기로 이름난 곳이다. 이 솔숲 속에 수십 명이 앉을 만한 큰 대나무 다락을 높이 매달아 놓고 그 위에서 피서하는 모습은 상상만 해도 가슴을 시원하게 한다. 그렇지만 이 다락에 누워 있어도 이산해의 마음은 후련하지만은 않았다. 임금은 몽진(蒙塵)하고 세상은 온통 전란의 먼지에 뒤덮여 있는데 조정 중신(重臣)이었던 자신은 죄인의 몸으로 먼 바닷가에 귀양 와 있는 터에 어찌 세상사 온갖 번민이 가슴을 메우지 않겠는가.

그래서 그는 꿈속에서 푸른 옷 노인을 등장시킨다. 푸른 옷 노인은 월송정 신령일지도 모른다고 했지만 사실은 이산해 자신의 마음이 만들어낸 또 다른 자신일 것이다. 내 마음은 온 우주를 다 안을 수도 있고 아무리 멀고 험한 길이라도 걸림 없이 오간다. 내 마음은 실로 시간과 공간의 제약을 훌쩍 벗어나 있다. 따라서 이 마음을 크게 열어젖히고 그 속에 높은 누각을 짓고 올라앉아서 온 천하를 한 눈에 담는다면 하찮은 세간사 따위가 어찌 내 가슴을 얽맬 수 있겠는가. 이산해는 시원하기 그지없는 월송정 숲 속에서 뜨거운 복더위와 파리, 모기는 피할 수 있었으나 현실의 번민을 벗어날 수는 없었다. 그래서 그는 마음속 자기만의 자유세계를 찾아서 들어앉음으로써 암담한 현실의 중압감을 벗어나고자 했던 것이리라.

복더위가 기승을 부리는 이 거대한 도시, 자동차의 소음과 매연, 에어컨이 뿜어내는 뜨거운 열기는 생각만 해도 가슴을 답답하게 한다. 답답한 연구실 안에 들어앉아 저 푸른 동해 바닷가 월송정, 짙푸른 솔숲의 대나무 다락에 누운 나를 생각하고, 그래도 짜증이 나고 가슴이 답답하면 좁아지는 마음을 애써 열고 그 속에 덩그런 누각을 지어서 들어앉아 볼 수밖에 없을 듯하다.

글쓴이 : 이상하

- 한주 이진상의 주리론 연구, 경인문화사

- 유학적 사유와 한국문화, 다운샘(2007) 등

- 읍취헌유고, 월사집, 용재집,아계유고, 석주집 등

'♣ 盈科後進 > 고전향기' 카테고리의 다른 글

| [고전명구 191]신하 노릇 제대로 하기 (0) | 2012.08.22 |

|---|---|

| [고전명구 190]온고지신(溫故知新)의 즐거움 (0) | 2012.08.22 |

| [한시감상 040]避暑더위를 피해 (0) | 2012.08.20 |

| [고전명구 189]대인(大人)이 되자 (0) | 2012.07.21 |

| [고전의 향기 227]520년 전 조선 선비의 중국 표류기 - 최부의 표해록(漂海錄) (0) | 2012.07.16 |